编者按:为深入贯彻全国及上海市教育大会精神,全面落实《高等学校课程思政建设指导纲要》要求,上海第二工业大学持续深化教育教学改革,着力构建课程思政高质量发展体系。近年来,获上海市课程思政示范课程19门、课程示范团队11个;建设校级重点改革领航学院2个,特色改革领航专业5个,校级领航课程108门。不断强化领航学院辐射效应、夯实领航专业育人根基、发挥示范课程标杆作用,系统推进知识传授与价值引领的深度融合。为充分发挥领航学院、领航专业、示范课程的引领作用,展示学校课程思政建设阶段性成果,特推出课程思政领航系列专题展示,持续分享学校课程思政优秀实践和案例,共享经验和智慧,以进一步推动专业教育与思政教育同频共振,课程思政与思政课程同向同行。

课程名称:水污染控制工程

课程类别:专业教育课程

负责人:梁波

所属专业:环境工程

所属学院:资源与环境工程学院

一、课程介绍

环境工程专业旨在培养具备扎实的环境科学与工程理论基础、实践能力和创新精神的高素质应用型人才。

《水污染控制工程》是环境工程专业的核心课程之一,主要讲授水污染控制的基本理论、技术与工程应用,本课程在专业课程体系中起到承上启下的作用。通过本课程的学习,学生能够掌握水污染控制的核心技术,具备解决实际水环境问题的能力,同时培养环保意识和社会责任感。

二、课程建设思路

1.思想政治教育元素的提炼与课程思政建设目标

结合本校“应用型、创新型、国际化”的办学定位和环境工程专业的特色,本课程在传授专业知识的同时,注重培养学生的环保意识、社会责任感和职业道德。课程思政建设目标包括:

知识目标:掌握水污染控制的基本理论与技术,理解水环境保护的重要性。

能力目标:培养学生解决实际水环境问题的能力,增强创新意识和实践能力。

价值目标:引导学生树立“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念,增强社会责任感和使命感。

2.课程思政建设的功能与作用

本课程的思政建设在整个专业课程体系中起到重要的价值引领作用。通过将思政元素融入课堂教学,帮助学生理解环境保护不仅是技术问题,更是社会责任和道德问题。本课程与《环境影响评价》《循环经济与清洁生产》等课程形成联动,共同培养学生的环保意识和社会责任感。具体建设思路包括:

案例教学:通过对国内外典型水污染事件的分析,引导学生思考环境保护的社会责任。

实践教学:结合实际设计任务,为单独开设的课程设计和实验做好准备,以增强学生的实践能力和社会责任感。

互动讨论:通过PBL,采用翻转课堂,增加课堂讨论和小组合作,培养学生的团队协作精神和职业道德。

三、课程设计与实践

1.整体介绍

本课程在课程思政建设中,坚持“学生中心、产出导向、持续改进”的理念,将思政元素有机融入课堂教学全过程。具体方法包括:

课前导入:通过视频、新闻等素材引入课程内容,激发学生学习兴趣和环保意识。

课中融入:在讲解专业知识的同时,结合案例分析、互动讨论等方式,引导学生思考环境保护的社会责任。

课后延伸:通过布置实践任务和阅读材料,进一步巩固学生知识体系和价值观念。

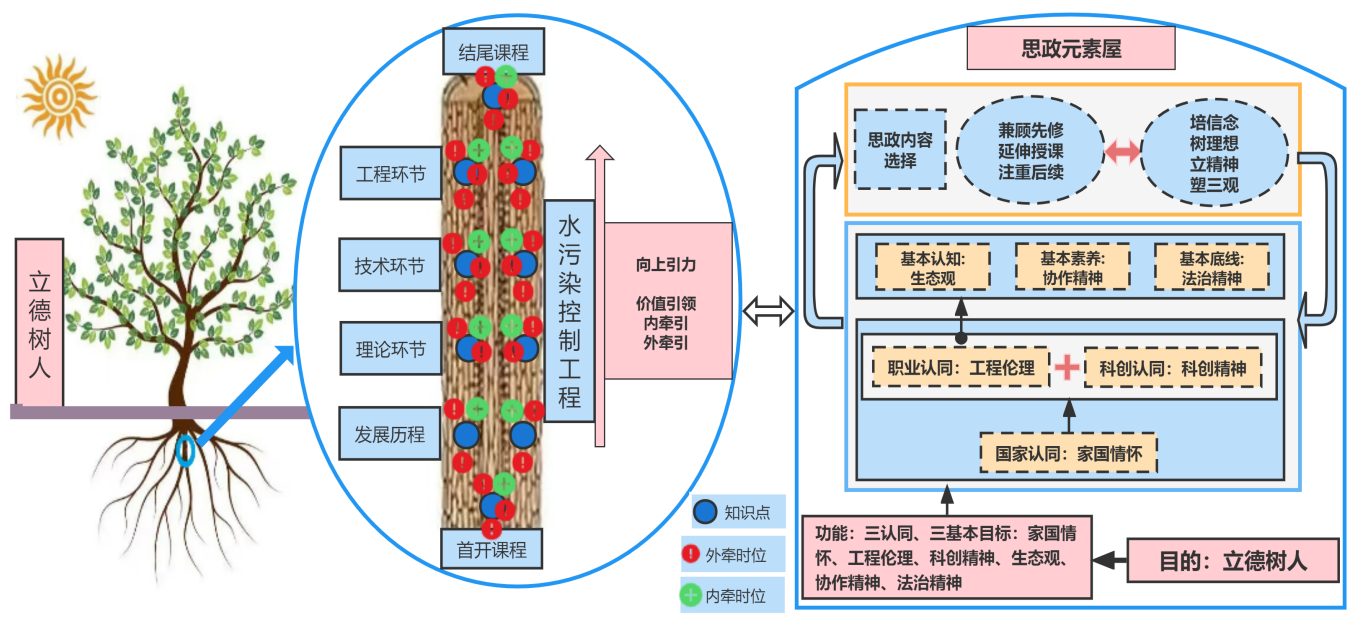

图1 “水污染控制工程”课程思政融入设计思路图

2.案例佐证

本案例为讲解格栅和沉淀池,包括格栅的作用及种类、设计计算,沉淀的原理、沉降曲线、理想沉淀池、沉淀(砂)池类型与结构、沉淀池计算等内容。1次课,3学时。其中1学时为课前(线上)分组学习;2学时为线下翻转课堂、集中学习。

(1)第1节-线上学习

教师通过学习通安排线上任务,引导学生利用教材、网络等资源分组学习格栅、沉淀的概念、原理,了解我国某类废水产生及治理现状,培养学生环保意识。

(2)第2节-线下学习

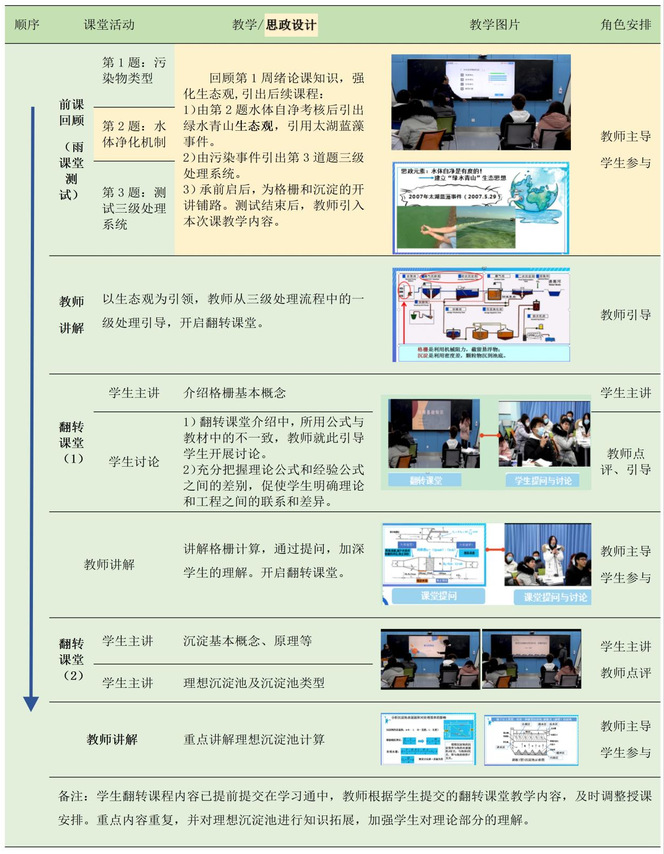

第2节课是线下讲解格栅和沉淀基础知识。通过雨课堂3道题测试回顾前课知识,由水体自净测试结合线下思政任务学习引出生态观,通过翻转课堂、教师点评讲解完成教学任务。其中,翻转课堂参与素质评价。课堂教学/思政设计流程见图2。

图2 第2节课“格栅、沉淀”基础知识教学/思政设计流程图 |

(3)第3节-线下学习

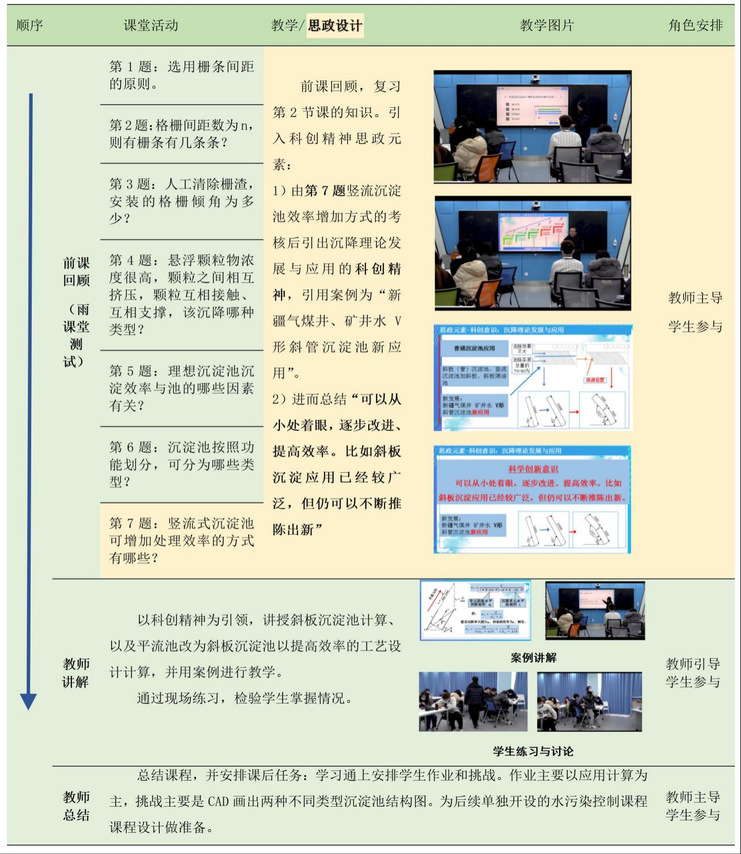

第3节课是线下讲解沉淀理论应用。首先,针对上节课内容进行测试,两节课共测试10道题合计100分,得分计入基础知识考核。同时,由测试问题引出沉降技术新应用的科创精神,引导后续开展课程教学。课堂教学/思政设计流程,见图3。

|

图3 第3节课“沉淀”应用教学/思政设计流程图 |

四、课程特色与创新

通过对“水污染控制工程”课程思政融入教学的探索与实践,主要经验做法如下:

1)整体设计-“框架”。遵循“立德树人”要求,根据课程性质和课程目标,对课程思政的目的、目标、功能、路径、评价等作整体的规划,以便达成课程思政引入有序、总体有效。

2)家底摸清-“问卷”。利用“知己知彼”的原则,摸清授课对象的基本情况,以便选择有针对性的思政案例,合理地设计教学方案。

3)精准融入-“路径”。体现“盐溶于水”的精神,选取合理路径,将课程内容与思政元素结合,以便培养学生的生态文明理念,增强社会责任感和使命感。

4)结果反馈-“海报”。按照“信息反馈”的原则,及时向学生通报教学过程中的行为、表现、评语,以便学生全面了解自身在专业课学习中的优势与不足,为后续课程和今后从事的岗位打下坚实的专业基础。