编者按:为深入贯彻全国及上海市教育大会精神,全面落实《高等学校课程思政建设指导纲要》要求,上海第二工业大学持续深化教育教学改革,着力构建课程思政高质量发展体系。近年来,获上海市课程思政示范课程19门、课程示范团队11个;建设校级重点改革领航学院2个,特色改革领航专业5个,校级领航课程108门。不断强化领航学院辐射效应、夯实领航专业育人根基、发挥示范课程标杆作用,系统推进知识传授与价值引领的深度融合。为充分发挥领航学院、领航专业、示范课程的引领作用,展示学校课程思政建设阶段性成果,特推出课程思政领航系列专题展示,持续分享学校课程思政优秀实践和案例,共享经验和智慧,以进一步推动专业教育与思政教育同频共振,课程思政与思政课程同向同行。

课程名称:设计构成(A)

课程类别:专业教育课程

负责人:沈娅

所属专业:环境设计

所属学院:应用艺术设计学院

一、课程介绍

设计构成(A)是环境设计专业的一门理论结合实践的专业基础课。本专业基于“以空间设计为核心,科技+人文为基,设计+应用为本”理念,力求培养具有策划能力、设计能力、实践能力、创新能力的应用型人才。毕业生主要就业方向为建筑装饰设计、园林景观设计、软装设计等工作岗位。

本课程旨在培养学生综合运用视觉语言的基本规律,达成对形态的认识与再创造;培养具备社会责任感、正确的文化价值观,具备整体思维能力、创新能力、沟通协作能力的环境设计人才。课程对大一新生起到从艺考思维提升为设计思维、从绘画能力提升为设计能力、从美术学习引入专业学习的引导作用,对学生创新思维的开发,专业技能的提升、实践能力的锻炼起到重要作用。

二、课程建设思路

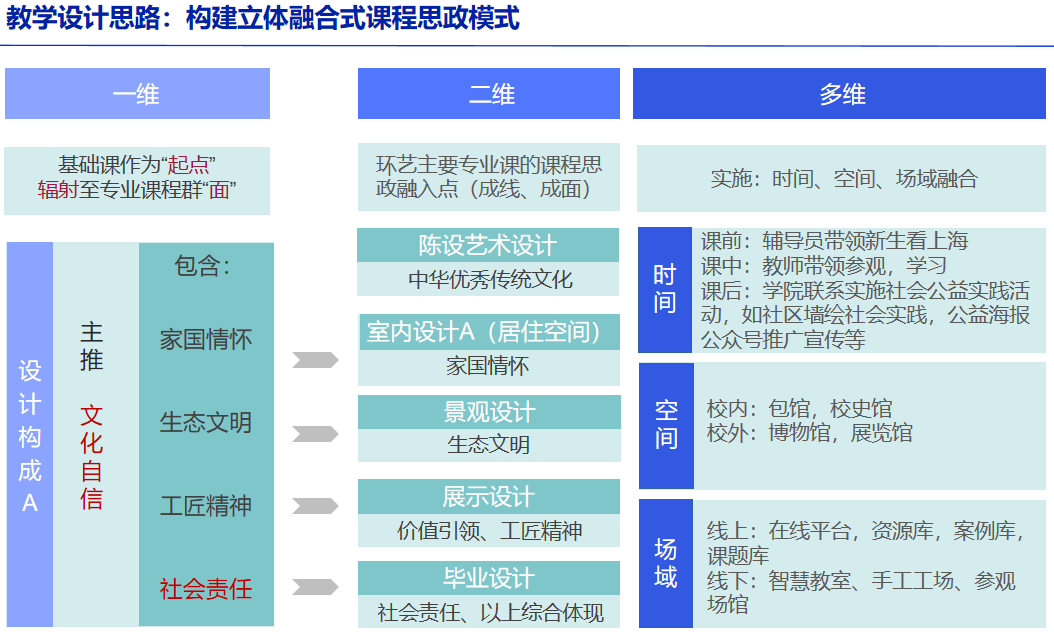

课程以“文化自信”为思政建设内容重点,结合实践应用,达成育人目标。课程教学内容分为认知篇、理论篇、实践篇三部分,力求将课程思政建设目标融入各模块教学过程。在认知篇教学中,使学生在观察体验中树立生态文明意识,体会工匠精神。在理论篇教学中,通过小组专属课题的探究,引导学生在探寻专业理论的同时,自觉传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,感受家国情怀,树立文化自信。在实践篇教学中,引导学生在社会公益实践中建立未来环艺设计师应具备的“社会责任意识”,强化文化自信。最终,力求构建“过程立体化、视角人文化,方法多样化”的思政育人模式。

三、课程设计与实践

整体介绍

本课程思政教学设计针对环境设计专业大学生的认知特点,探索课程体系及教学模式的改革,结合新文科建设背景下的人文导向,将“课程思政”与“设计构成”深度融合。以学生发展为中心,志趣为引导,文化为根源,系列课题为抓手,创新表现为目标。具体而言:

内化于“心”:以社会主义核心价值观为引领,以树立文化自信为主线,发掘根植于上海的红色文化,增加本土化案例,从观察、感知出发,引导学生将思政元素自觉内化。外化于“形”:鼓励学生将所思所悟自信表达,“动情、动心、动口、动笔”,提升环境设计专业学生的社会责任感、文化参与感,获得感与认同感。做到“立象以尽意”。落实于“行”:多方合力,搭建专业成长摆渡站,进行实践创新,贯通课堂内外多场域,达到“问学求致用”。

案例

在对应课程第三章实践篇“形态构成综合表达”的学习过程中,带着“搜集原型,创作造型”的明确目标开展实地调研。基于艺术设计类学生求新求变,感受力强,实践性强的特点,开展第二课堂现场教学。逐步引导学生将感性认知能力与逻辑思维能力相结合。并在分组调研、课题的完成过程中,理解生态文明、工匠精神、革命精神,并能合理运用构成方法,进行形态综合表现。对大一学生而言,提前在展馆现场参观体验,起到了激发学生专业兴趣的重要作用。

四、课程特色与创新

1.因势利导——让思政入眼、入脑、入心

坚持以学生为中心,依据艺术设计专业学生多为“感官型学习者”的特点,融课程思政元素于“观察、体验、认知、创作”全过程。使其可观、可感、可反思、可理解,更易被学生接受。

2.直抒己见——让学生动口、动笔、动情

从事环艺行业需要学生有相当的语言沟通能力、手绘表现能力、文字表达能力、图形解读能力。将“设计理性”与“思政感性”交互贯通,积极发挥创作优势参与社会公益实践,胸怀祖国,做正能量宣传者。

3.一题一案——促学生随记、默记、铭记

督促学生从搜集资料到创作草图,注意过程记录,杜绝抄袭。进行过程性评价,树立原创意识,在方案修改过程中,逐步加深对思政的理解。

4.多方协作——引学生导览、导读、导向

坚持产出导向,教学团队与学院学工部门合作进行课前导览,为课程思政的立体化融入保驾护航;培养学生高阶思维能力,导读相关主题研究生论文,随后进行作品创作、成果推广宣传。

5.师生联手——让思政之花全面绽放

鼓励学生知行合一,勇于实践。通过组织学生参赛、学院公众号推文展示、社区墙绘落实到位,思政衍生文创产品落地等成果方式,给予学生正向激励,建立荣誉感,增强社会责任感。