编者按:为深入贯彻全国及上海市教育大会精神,全面落实《高等学校课程思政建设指导纲要》要求,上海第二工业大学持续深化教育教学改革,着力构建课程思政高质量发展体系。近年来,获上海市课程思政示范课程19门、课程示范团队11个;建设校级重点改革领航学院2个,特色改革领航专业5个,校级领航课程108门。不断强化领航学院辐射效应、夯实领航专业育人根基、发挥示范课程标杆作用,系统推进知识传授与价值引领的深度融合。为充分发挥领航学院、领航专业、示范课程的引领作用,展示学校课程思政建设阶段性成果,特推出课程思政领航系列专题展示,持续分享学校课程思政优秀实践和案例,共享经验和智慧,以进一步推动专业教育与思政教育同频共振,课程思政与思政课程同向同行。

课程名称:环境监测

课程类别:专业教育课程

负责人:高桂兰

所属专业:环境工程

所属学院:资源与环境工程学院

一、课程介绍

本专业培养掌握环境工程相关基础理论、专业知识和工程技术,具有良好的职业道德素养和较强的工程实践能力,能够从事污染控制与生态修复、城市固废处理与处置等相关领域工作的精技术、重责任、国际化的应用型创新人才。引导学生关注新时代绿色发展理念与实践,树立生态文明意识,增强中国环保“思想观”“实践观”“系统观”“全球观”。

课程主要讲授大气、水体、土壤、噪声、固体废物等环境监测的基本原理和方法及环境监测质量管理与质量控制。本课程为环境类本科专业的核心主干课程,也是专业培养目标要求中需要具备的主要业务能力之一。

二、课程建设思路

课程思政建设目标为:深刻认知生态文明建设的国家战略,牢固树立新时代中国绿色低碳发展核心理念并实践,建立生态伦理观,具备环境监测规范意识和环保使命担当精神。具体内容为:

1. 厚植家国情怀,坚定环保意识,牢记生态文明建设的社会责任感与使命担当精神;

2.提升安全规范意识和工程伦理道德观念,培养严谨的工作作风和求真务实、崇尚科学的职业素养,严守环境监测数据质量;

3.强化科技报国与艰苦奋斗的革命精神,培养团结协作的集体主义精神,形成精益求精的工匠精神。

通过构建“师生互通、产教互融、德技互修”的线上线下混合式教学模式,使学生具备环境监测规范意识和良好的团队合作意识,为学习后续环境类专业课程及正确开展环境监测工作奠定扎实的基础。

三、课程设计与实践

1.重构课程教学内容,有机融入思政资源

结合学校定位、专业特色和人才培养要求,课程从生态文明思想、环保法规政策、行业应用、学科发展前沿知识中深度挖掘、提炼和优化课程思政内容,建立思政教育素材拓展材料及案例库21个、思政园地15个,突出重点、热点,构建“课政融合”的课程设计体系。课程具体的思政资源与教学内容的融合要点如表1 所示。

表1 环境监测主要教学内容与思政融入要点

教学内容 | 主要知识点 | 思政融入点与思政元素要点 |

绪论 | 理解环境监测的内涵; 掌握环境监测的目的和分类; 了解环境监测技术的发展; 掌握相关环境标准 | 引入全球八大公害事件,介绍我国环境问题的特点和环保理念——坚持绿色发展的生态文明观 环境监测的发展历程——与时俱进的态度、专业自信、社会责任感; 环境标准体系——实事求是原则、法治精神 |

水质监测 空气质量监测 土壤质量监测 | 了解相关污染特性及现状; 掌握相关监测方案的制订方法; 掌握具体的采样、样品预处理和样品分析技术; 掌握数据综合处理及监测结果的评价 | 中国生态环境状况公报和水十条、大气十条、土十条等、中日韩沙尘暴纠纷——家国情怀、人类社会命运共同体、大国担当; 指标体系与综合评价——维护和平的国家安全意识、精益求精的态度、创新精神、职业操守; 校园水质和空气质量的监测——分析和解决实际问题的方法和能力 |

固体废物监测 | 了解固废的概念及管理原则; 掌握生活垃圾特性分析方法; 掌危废特性监测方法 | 垃圾分类及固废处置——专业使命感; 疫情期间的医疗废物问题——分析和解决实际问题的方法和能力 |

物理性污染监测 | 理解噪声物理量和主观听觉的关系、放射性物理量和人体健康影响的关系; 掌握噪声和放射性的检测方法 | 物理量与听觉、健康影响的关系——主观与客观的对立与统一; 学科前沿——用理论解决实际问题的能力、脚踏实地、投身国家建设的精神; 核物理学家们的故事——家国情怀、奉献精神 |

环境监测质量保证 | 了解环境监测管理制度; 理解质量保证的意义和内容; 掌握实验室质量控制方法 | 质量保证的意义、“监测数据造假”案例——忠于数据、实事求是的科学精神; 实验室质量控制方法——严谨求实的科学态度、安全规范意识 |

自动监测 | 了解自动监测概念与技术 | 自动监测的发展趋势、疫情期间应用案例——与时俱进的态度、分析和解决问题的科学思维、终身学习的能力 |

应急监测 | 理解应急监测的技术要点; 掌握应急监测方案的制订 | 典型的环境事故案例——抓住主要矛盾、具体问题具体分析的方法论 |

2.构建“师生互通、产教互融、德技互修”的线上线下混合式教学模式,强化思政融入

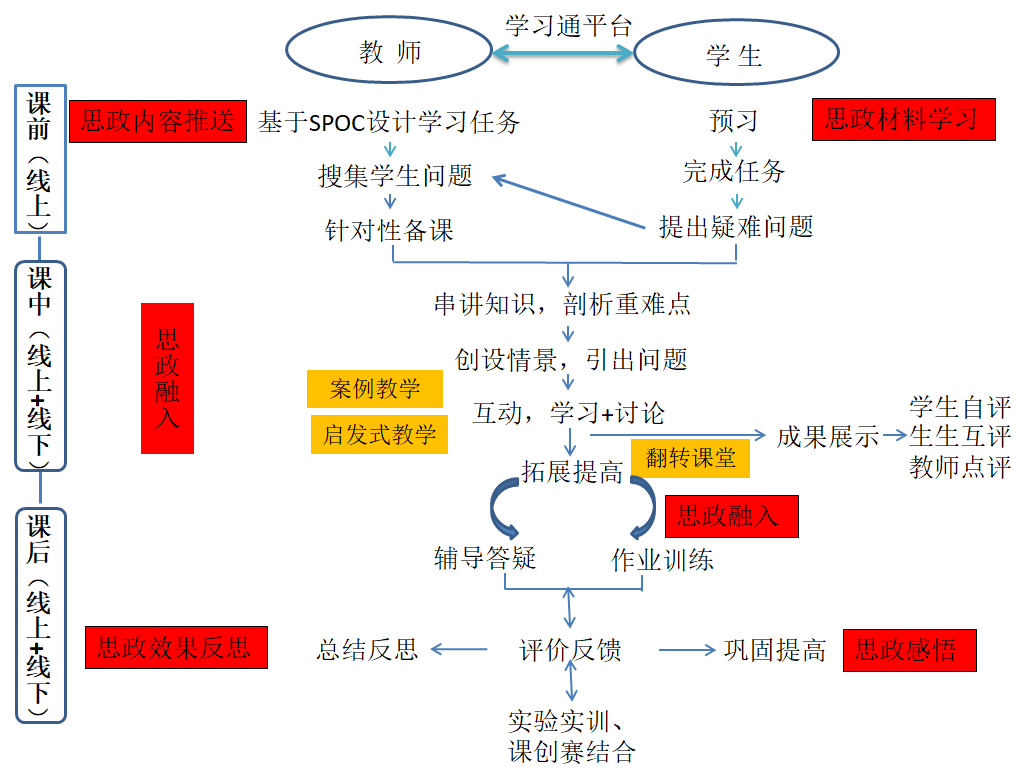

线上线下混合式进行8大知识领域的授课,教学内容融入“新工科”,“课政融合/产教融合/课创赛融合”三元模块化教学,按照内容使用多元的教学方法,与课程思政同向同行,激活学生发展新动能。

|

线上线下混合式课程思政建设方法路径

一是结合社会热点提供丰富教学素材,活化课程思政内容。线上推送环境监测新政策法规、新标准、新技术规范和环境热点事件,介绍前沿新知识。采取学生自主学习与课堂启发式面授、互动讨论、辅导答疑有机结合,激发学生学习兴趣,提升学生对课程思政目标中的生态伦理、职业素养和职业品质的认知。

二是充分运用案例教学等方法,突破思政教学难点。科研反哺教学,与企业教师共同设计,将工程实例转化为课程案例,注重新技术、新动态、新应用。通过剖析企业典型监测案例,不断提升学生工程意识、安全规范和创新能力。

三是理论与实验实训、课赛创相结合,丰富课程思政形式。通过实验实践、生产实习,开展相关大学生创新项目、参与项目研究、参加学科竞赛和环保服务社会实践,引导学生树立科技报国的家国情怀、“精益求精”的工匠精神和生态文明观。

四、课程特色与创新

1. 以习近平生态文明思想引领教学,打造“师生互通、产教互融、德技互修”教学模式

课程密切跟踪时代发展脉搏,对接国家双碳战略,结合应用型人才培养的特点,将国内外最新环境监测工程技术和生态文明环境管理发展动态引入课堂案例教学,同时补充相应背景知识。通过学习通等线上教学平台推送课程相关环境监测时政案例、慕课,推荐权威官方公众号发布的前沿性、热点性环境话题,扩充学习内容、实时掌握学生学习情况等信息,突破空间和时间的限制。结合翻转课堂教学手段,因材施教,增加师生互动,激发学生学习的内驱动力,强化学生“投身事业、报效祖国”的理想信念。

2. “授课、学习、实践”一体化,课政融合、产教融合、课赛创融合

课程与专家讲座、实验教学、专业生产实习、服务环保社会实践、创新项目、学科竞赛相结合,形成了“理论-实践-进阶”的项目式内容体系。以学生为主体,以项目为载体,以实践为手段,融入社会热点话题,学生积极参与环境监测实践工作,及时了解国内外新理念新技术新装备,在服务社会、产学研用中践行生态文明,提升了课程兴趣、专业素养和专业自信。

学生参加全国污染源普查等社会实践活动

区域联动,以环保知识服务社会,师生参与社区科普系列宣传活动及科普讲座

课程建设衍生的学生获得学科竞赛奖项